5 月 17 日的晚上,是到達光州的第一天,錦南路1已封路,整條街道一直到 5·18 民主廣場都是 5·18 的前夜祭活動,雙面舞台、環形螢幕、整條街道延伸到廣場都擠滿人,很多人坐在大街上、靠在騎樓間,人潮時而吶喊、時而屏氣凝神,旁邊的旗幟也隨著音樂節奏與短劇表演揮舞著。

沒有想過是這麼盛大的紀念儀式,沒有想過是如此貼近年輕人的表演活動,也沒有想過是這麼活潑有活力、跟觀眾充滿互動性,但又可以感受到重視歷史記憶跟自由民主的那份心意、重新點燃熱情的韓國國族認同號召。

隔日,從白天到晚上,5·18 民主廣場持續有不同的表演、供民眾參與的獻花跟書寫活動,到晚上則是人權音樂祭,比起前一天的沸騰氣氛,這一天則是光州人權獎的頒獎、致詞跟表演活動,將光州的精神拓展到全世界人權議題的延伸。

我們就這樣待了一週,發現整個五月,從 1 號到 31 號都是滿滿的活動,街道上貼滿了五一八的旗幟、受難者的圖像與活動的內容。到 5 月 24 日也有屬於青少年的 5·18 青少年文化節,同樣在錦南路封街籌辦,從青少年的角度出發,從他們的眼睛來認識光州民主化運動,這是一種記憶的傳承。

這是我第一次來光州,除了走訪各歷史遺址地點與博物館之外,有機會跟工作人員、身旁民眾甚至是計程車司機閒聊,以及在現場觀禮的感受是:光州人真的為自己的城市感到驕傲,他們將 1980 年光州遭鎮壓的過去、人民努力反抗的精神,變成這個城市的民主標誌,儀式中呈現了不同世代、不同性別、不同職業的共同參與。無論是展覽或儀式中都不斷強調 1980 年與 2024 年的戒嚴,強調過去這些歷史都深深影響著現在的我們,而每當危機降臨、民主快要倒退的時候,光州的公民社會就會再次集結。

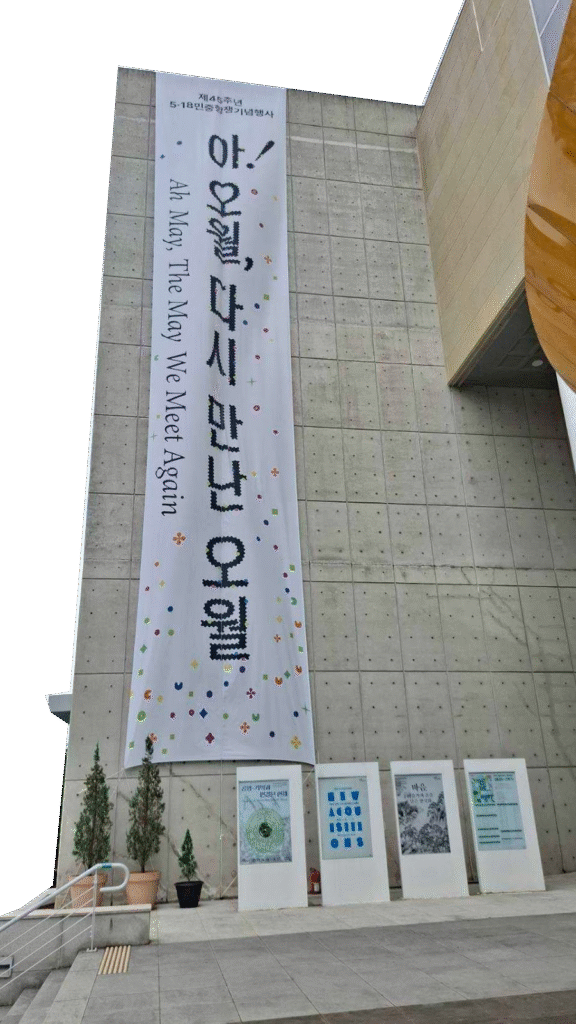

「Ah May, The May We Meet Again」是這次光州民主化運動四十五周年的主標語,我常常在街道上看到這片旗幟,寓意為「這個五月我們再次相見」。這一週多,感受到對於光州事件的描述,在血腥與悲情的那面之外,同樣強調市民互助、民主精神、公民集結起來的能動性,以及這份悲傷與憤怒帶來的力量跟見證。身在其中不會只感受到被害的悲情,而是有種「這群市民保衛了自己的民主」的那種精神,每個市民都在其中貢獻了自己的力量。我想,這條錦南路,是因為「在這裡的人們的記憶」而產生意義的,而紀念儀式就是一種傳承的過程。

Ah February, The February We Meet Again.

作為推廣二二八紀念的組織——台灣共生青年協會的會員,我看著光州也在思考,如果有那個時候,台灣整個國家、每個城市開始從自己的視角一起紀念二二八,甚至是為當時二二八反抗者與罹難者的二二八精神、自己國家的民主感到哀悼與驕傲,這也是台灣社會集體創傷療癒的開始吧。

- 錦南路是 1980 年 518 民主化運動時光州市民聚集起來對抗戒嚴軍的地方。 ↩︎

===

在光州事件45周年時去韓國旅行是什麼體驗?

作者:敏敏

上飛機才開始寫的觀察日記 ep.01

3位共生的夥伴在5月中抵達韓國,進行一場「人權小旅行」,並在回程的飛機上提筆寫下在光州的所見所聞。