「我今天是來說竹山的故事給大家聽,我們住在這塊土地上,要了解這裡發生的事。」

南投竹山人視角的二二八

1947年3月2日,雲林虎尾機場戰役爆發。民兵在空軍基地與國民黨駐守軍隊對峙、包圍虎尾機場。竹山位於南投縣南邊,與雲林接壤,當時有超過二十支部隊從虎尾周遭鄉鎮前來支援,其中便包含來自竹山的民兵。竹山人前往支援時,需要經過林內才能抵達虎尾,因此,二二八事件中,竹山民眾多於這兩處受難。

陳伯三的外公張秋琳在竹山開了一間雜貨店,「在那個時代,雜貨店是人們活動、交流的地方,與在地發展息息相關。同時也是地方的訊息傳遞中心,鄉親在購物時都會順便打聽,有沒有什麼新消息。」

虎尾機場戰役發生時,張秋琳雖然未參與竹山的民軍行動,但由於他在地方上的聲望,曾協助其他受難者處理後事,並發動捐款救助,1947年4月他被逮捕,直到1949年才出獄。

空白的五十年:重新找回家族記憶

「我外公被捕時,我媽媽才十三歲。因為家中發生事情,媽媽十六歲高等科畢業就去『食頭路』(找工作)。」

談及母親,陳伯三拿出家中客廳的照片:「1995年就有《二二八事件處理及賠償條例》(註),我們家在1999年才敢申請補償。四十幾年來都沒有聽過外公受害這件事,說真的,我當時腦袋一片空白。」,後來家裡客廳成為當時家人與許多竹山居民談論二二八受難狀況、賠償申請等事宜的場所,這件事是陳伯三對「外公」與「二二八事件」的第一份記憶。

在填寫申請資料的過程中,媽媽第一次談起外公的過往。張秋琳被逮捕時,先被軍隊抓到竹山分局,後被轉送到台中干城車站附近的軍隊管理中心,再移送至台北監獄(台北刑務所,現為榕錦時光生活園區)。

當時,因為長子張錦昌要看顧店面,陳伯三的母親張錦屏與外婆張紀彩娥一同尋找外公,「在兵荒馬亂之下,大家都非常惶恐,人回不回得來都不知道。」

陳伯三形容家人談論外公的模樣,「一邊講、眼淚一邊掉,氣氛非常感傷。」初次得知此事的陳伯三,看見哭泣的母親,仍然一知半解。

「所以我就慢慢地聽、慢慢地去了解,了解這件事情、這段歷史由何而來。」

過去的五十年裡,所有家人都因擔心受到牽連,不願、也不敢談論二二八事件。而在解嚴後,即便有相關條例,家屬仍會懷疑申請補賠償是否真的「安全」。直到社會的氛圍逐漸開放、走向理解,才有越來越多家屬選擇出面。

「我相信,不只我們,所有的受難者家屬,在過去四十幾年,都絕對不敢講這些事情。這是台灣歷史中間,空白的一段。」

「我們這些受難者後代還是一步一步走出來,自己站起來」

陳伯三退休後投入二二八事件平反運動,現為南投縣二二八關懷協會理事長。

南投縣二二八關懷協會自2015年起,開始自行辦理二二八事件追思紀念會,也舉辦走讀等活動,拉近歷史與在地居民的距離,讓二二八事件能成為竹山人共同的歷史記憶。

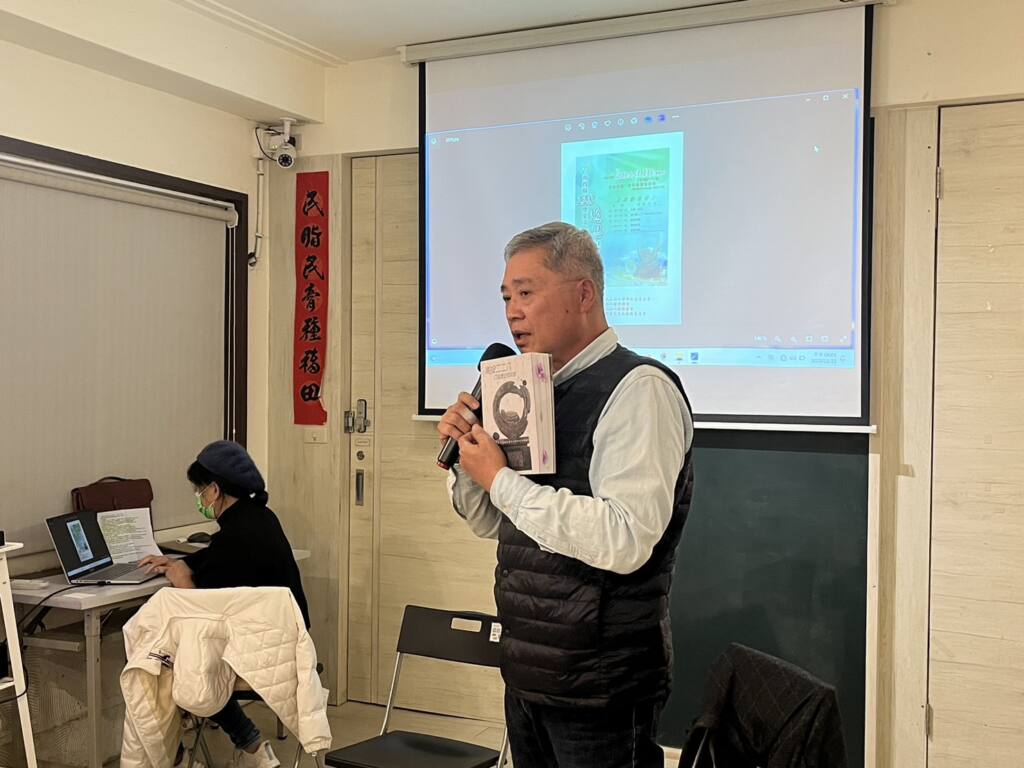

為了留下屬於南投地方的二二八敘事,陳伯三爭取《濁水溪畔二二八:口述歷史訪談》的製作及出版;除了書籍外,亦盼望南投能設立二二八事件紀念碑,希望藉著紀念碑,使二二八事件在竹山留下的刻印不會被遺忘,繼續訴說南投竹山的二二八故事。

「台灣人要了解台灣的歷史,在地人要說在地的故事。」

➥受害者張秋琳

南投竹山人,1908年出生,二戰後於自家經營雜貨店。二二八事件期間,並未參與竹山的民軍行動,亦曾勸退欲攻往虎尾機場的青年,並協助陣亡者處理後事、發動捐款等。1947年4月,遭當局以「擔任參謀長,鼓吹暴動」逮捕。審訊時始終堅持自身清白,獲釋後曾任竹山鎮民代表會主席。

紀錄:葉旖旎

·⋱⋱記憶所繫之處:二二八記憶公共化計畫⋱⋱·

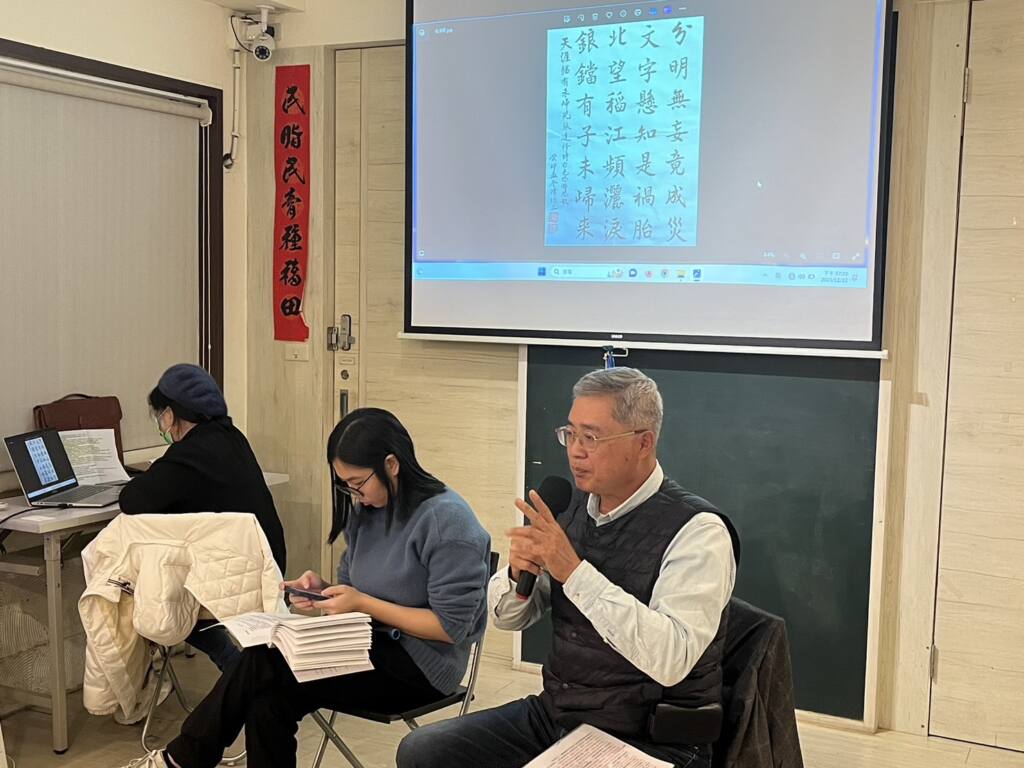

受難者家屬分享會|陳伯三(南投地區受害者張秋琳第三代)

2023.12.22(五)19:00 – 20:00@好民文化行動

主持:蔡喻安

二二八事件迄今已 76 年,大規模國家暴力的行使不僅衝擊了當時的台灣社會,對於受難者家屬的影響以及對其所造成的創傷更是延續至今。在轉型正義工作中,對於政治暴力創傷的處理至關重要,本次的系列分享會希望能讓二二八事件受難者家屬能夠有現身的機會,在理解、支持的氛圍下開啟訴說與對話的空間,鼓勵民眾接觸、聆聽受難者家屬的生命經驗,促進社會對於政治暴力創傷、代間創傷的認識。