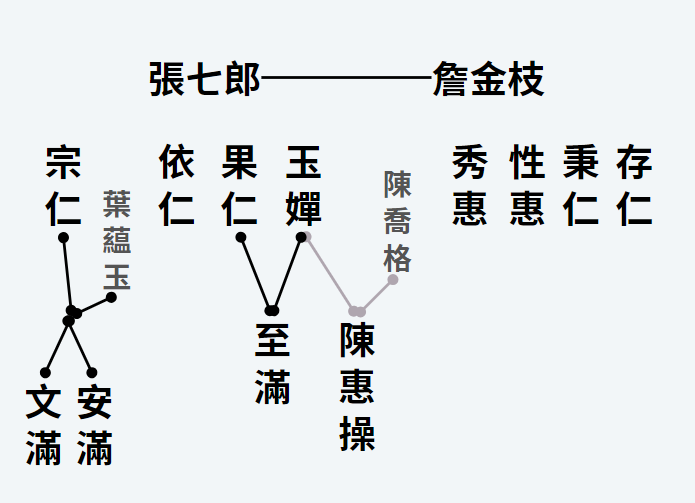

「我今天其實是為了我媽媽,張玉蟬,來談一談她所最敬愛的、最愛的父親、養父,張七郎,還有她的養母,詹金枝。這是我第一次,一個人談這些事情。」

1947 年「二二八事件」爆發後,4 月 1 日,國軍抵達花蓮鳳林,隨即興築軍壘、設置陣地,當地人心惶惶。為了表示歡迎,三天後(4 月 4 日)的下午,鳳林鎮民設宴宴請國軍。然而當天晚上,甫被推選為花蓮縣長候選人的張七郎及其三個兒子,陸續被軍警狹持、押解,直到隔天(4 月 5 日)傍晚,張七郎的妻子,詹金枝,才在鳳林郊外的公墓找到張七郎、張宗仁、張果仁三人的屍體。

「記憶所繫之處:二二八記憶公共化計畫」,透過四場分享會,邀請不同的受難者家屬現身分享。二二八事件的國家暴力不只施加在當事人身/心靈,也影響了當事人的家屬至今。第二場分享會,邀請到二二八事件受難者張七郎的家屬陳惠操來傾述她和家族的記憶與傷痕。

少了三個之後

「好幾年前客家電視有做過《少了一個之後》,談二二八家屬在少了一個之後,日子過得怎麼樣。我今天其實就是想講,『少了三個之後』……」

「(1947 年 4 月) 6 號早上,一大早,(詹金枝)就牽著牛車去把他們挖出來。張七郎下面是張果仁。聽說一拉起來就開始流血。反正就載回來了,放在家裡大廳已經準備好了的木板上,詹金枝說『各人的丈夫各人洗』,用熱水洗,才發現張宗仁的眼睛跟臉很多被刺傷、割傷的痕跡,右手骨折;張果仁的肚子被挖個洞,腸肚外流;張七郎則是很多瘀青。每個人是被從背後開兩槍打死的。詹金枝說『不要哭了,我們還有很多事情要做。』清洗好(屍體)後,三個木箱釘一釘,就到屋子旁邊挖了三個洞,埋起來了。」

當時,三人的告別式在鳳林教會進行,僅有家人參加。告別式後,三人的遺體合葬在張家的「太古巢農園」裡。墓碑碑文上寫著:「兩個小兒為伴侶、滿腔熱血灑郊原」、「主後一九四七年四月四日夜屈死」。

「少了三個之後怎麼辦?我想一般人的想像大概(是)活不了了吧,尤其是詹金枝,親愛的丈夫,兩個摯愛的兒子。但是幸好她是剛強的人,非常剛強的人,她覺得她必須撐起這個家,兩個年輕的寡婦沒有她不行,所以她撐下來了。

但是每天晚上、每天晚上,我媽媽(張玉蟬)說,隨時醒來都會聽到她一直禱告,一直呢呢喃喃的禱告、唱聖詩。鄰居每天白天也會聽到她在山上工作時禱告、唱聖詩的聲音。她要藉由這種方式,來讓自己的悲傷減到最低,讓自己可以繼續存活下來,讓自己有活下去的勇氣。」

「丈夫」張七郎、「父親」張七郎

「他(張七郎)在家裡是怎麽樣的一個丈夫,怎麼樣的一個父親?為什麼他的妻子、姪女那麼真摯、深厚地愛著他?

聽說,他在家裡跟老婆吵架的時候,永遠都是吵輸的。人家家裡都是嚴父慈母,張家不是,張家是嚴母慈父,小孩做錯事情的時候,打小孩的都是詹金枝,張七郎都會用鼓勵、安慰的,他是這樣的一個父親。

以前人洗澡是用日本式的大澡盆,要燒水的,一大盆水一家人洗。詹金枝一輩子都是第一個洗澡、洗第一盆水的,張七郎永遠都是最後一個洗澡,洗完澡就會把浴室邊角全部刷洗得很乾淨。他就是這樣一個丈夫,一個父親,難怪家人是那麼、那麼地愛他。

我媽媽張玉蟬雖然是養女,對她對張七郎這個養父簡直是死心塌地。我媽六歲被她爸爸賣到張家,聽說哭了一陣子,哭完以後她就『明白』自己養女的身份,應該要聽話、要勤勞,不要多講什麼。所以她從小就很得張七郎跟詹金枝的疼愛,讓她去唸小學(公學校),畢業以後到台東高等女子學校,住校。

有一次她放假完,要回學校去時,張七郎正在診間看診,我媽媽就走路去車站,到的時候,張七郎已經站在那裡,而且買了疾行票——慢車那時候到台東要七個小時,疾行四個小時——跟她招手。我媽說那個當下她內心在流淚,感動得要命,那時候她就告訴自己『我以後一定要非常、非常孝順張七郎。』」

遲來的理解

丈夫、兒子三人被槍殺後,詹金枝幾乎是一人扛起家計,陳惠操回憶:「我祖母詹金枝是天不怕、地不怕的,她還寫了訴冤狀,到處去訴冤。那時候的生活很辛苦,要養豬,種柚子、楊桃、橘子、芭樂⋯⋯我小時候便當都吃我祖母醃得很鹹的蘿蔔乾。

我祖母從來不表露她對我們的關心,對我們來講她只有怒,沒有其他任何的情緒。最後是她臥床八年之後,過世前的那天晚上,我媽媽張玉蟬跟她一起睡,她跟我媽媽說『我非常感謝妳,我非常滿足,謝謝妳。我最放心不下的也是妳。』她其實是因為太愛了,太在乎了,所以才叨叨念念。

之後,我們家人聚在一起講起祖母時,其實很多都是笑著講的。最終我們還是覺得,祖母不容易,詹金枝不容易,也理解她是把最柔軟那一塊藏起來了,不對我們表露,其實是有的。只是有時候太遲了,當初不理解,所以對她非常疏離,不敢親近她。」

國家的未竟之業

「每逢二二八紀念日期間,總有報章雜誌舊聞新炒,甚至出現錯誤的報導,對倖存的親人而言,是無窮盡的折磨,請媒體應把重點放在查明真相上,才有助化解『二二八事件』的結。」——張宗仁兒,張安滿。

1982 年,詹金枝過世。其後,張玉蟬依舊守著埋葬張七郎三人的「太古巢農園」,守著詹金枝留下的訴冤狀。終於,在詹金枝過世十餘年後,二二八事件紀念碑落成,時任總統的李登輝代表政府向二二八事件受難者家屬道歉。之後,張玉蟬在鳳林教會鄭耀宗牧師的建議下,將當年詹金枝留下的「訴冤狀」,透過李登輝的家庭牧師翁修恭轉交給李登輝。

當年的訴冤狀上寫著:「⋯⋯民夫父子何不死之光復以前?不致污辱一生潔白清廉,今死於光復以後,被誣臭名難堪,惟聞有人嘆曰:『父子忠國死銜冤,天道昭昭自可憐,留得青青公道史,是非千歲在人間。』然此三人到底是故殺,還是誤殺?由普通常識就可以明白矣。久聞此等人常用先殺手段,殺了以後始研究搜尋罪名,可憐此三名,竟遭一貫作風之莫須有三字捐軀。」

自事件發生後,詹金枝便一直四處訴願,然而,直到詹金枝死前,都未能知道丈夫和兒子死亡的真相,直至今日,它都是張家未了的心願,同時,也是轉型正義的未竟之業。

➥受難者張七郎

新竹客家人,移居花蓮鳳林開設「仁壽醫院」並大力支持鳳林教會,二戰後當選「制憲國民大會」台灣代表。二二八事件時,在未經正式審判下,與同樣行醫的長子張宗仁、三子張果仁被國軍帶到鳳林郊外的公墓秘密處決。

紀錄:林于玄

·⋱⋱記憶所繫之處:二二八記憶公共化計畫⋱⋱·

受難者家屬分享會|陳惠操(花蓮地區受難者張七郎第三代)

2023.11.28(二)19:30 – 20:30@思享森林咖啡共享空間

主持:朱乃瑩

二二八事件迄今已 76 年,大規模國家暴力的行使不僅衝擊了當時的台灣社會,對於受難者家屬的影響以及對其所造成的創傷更是延續至今。在轉型正義工作中,對於政治暴力創傷的處理至關重要,本次的系列分享會希望能讓二二八事件受難者家屬能夠有現身的機會,在理解、支持的氛圍下開啟訴說與對話的空間,鼓勵民眾接觸、聆聽受難者家屬的生命經驗,促進社會對於政治暴力創傷、代間創傷的認識。